Vor einem halben Jahr ließ das Bundesinstitut für Arznei- und Medizinprodukte erstmals digitale Gesundheitsanwendungen, kurz DiGA, zu. Die Apps auf Rezept – eine echte Revolution. Doch was haben sie gebracht? Zeit für ein erstes Fazit.

Eine App, die ein Arzt verschreibt. Es klingt simpel. Doch einfach scheint an den digitalen Gesundheitsanwendungen (DiGA) kaum etwas zu sein. DiGA oder DiGAs, wie manche sagen, sollten zu einem Prestigeobjekt von Gesundheitsminister Jens Spahn werden, eine echte Revolution. Doch die Diskussionen darum wirken eher wie ein Boxkampf, in dem die Interessen vor allem von Politikern, Herstellern, Zertifizierungsbeauftragten, Krankenkassen und Ärzten aufeinanderprallen. Der Patient ist irgendwo dazwischen. Aber von vorne.

Dass Mediziner eine digitale Therapie verschreiben und das bei den Krankenkassen abrechnen können, das gab es bislang noch nie. Möglich machte dies das Digitale Versorgungsgesetz (DVG), das der Bundestag bereits 2019 verabschiedete. 73 Millionen Versicherte haben seither einen Anspruch auf eine digitale Behandlung per App. Der Gedanke dahinter: Diese Angebote sollen Versorgungslücken schließen und eine bessere Betreuung der Patienten gewährleisten.

Doch was als Revolution gedacht war, scheint derzeit eher vor sich hindümpeln. Bislang hat das Bundesamt für Arznei- und Medizinprodukte (BfArM) elf DiGA offiziell zugelassen. Je nach Betrachtungsweise sind das schon elf. Oder eben nur elf. Bis einschließlich Januar stellten die Ärzte – laut Handelsblatt – bundesweit lediglich rund 3700 entsprechende Rezepte aus. Dazu gehören Behandlungen gegen Adipositas, Phobien oder Depressionen.

Wenig Interesse bei Journalisten und Medizinern

Auch die Medienveröffentlichungen zeigen: DiGA haben noch ein Bekanntheitsproblem. Die Experten von The Medical Network werteten in einer Datenanalyse aus, wie oft Medien in den vergangenen sechs Monaten über DiGA berichtet haben. Sie kommen auf über 320 Artikel. Das klingt auf den ersten Blick viel, die meisten dieser Stücke erschienen jedoch vor allem im Oktober 2020, als die ersten zwei Angebote ihre Zulassung bekamen. Das weitere Berichtsniveau plätschert seitdem auf niedrigem Niveau eher vor sich hin. Journalisten wie Nina Buschek, Klaus Madzia und Stefanie Arndt führen dies weniger auf mangelndes Interesse in den Redaktionen zurück, als viel mehr darauf, dass E-Health-Unternehmen oft keine gute Pressearbeit machen und den Nutzwert nicht klar kommunizieren würden: „Die Leute, die E-Health-Unternehmen ansprechen wollen, sind nicht alle 28 oder kommen aus Berlin-Mitte,“ kritisiert zum Beispiel Madzia im E-Health Pioneers Podcast von The Medical Network. Viele E-Health-Unternehmen seien zu hip und würden nicht an die Patienten denken, die vielleicht nicht wüssten, wie Bluetooth funktioniert.

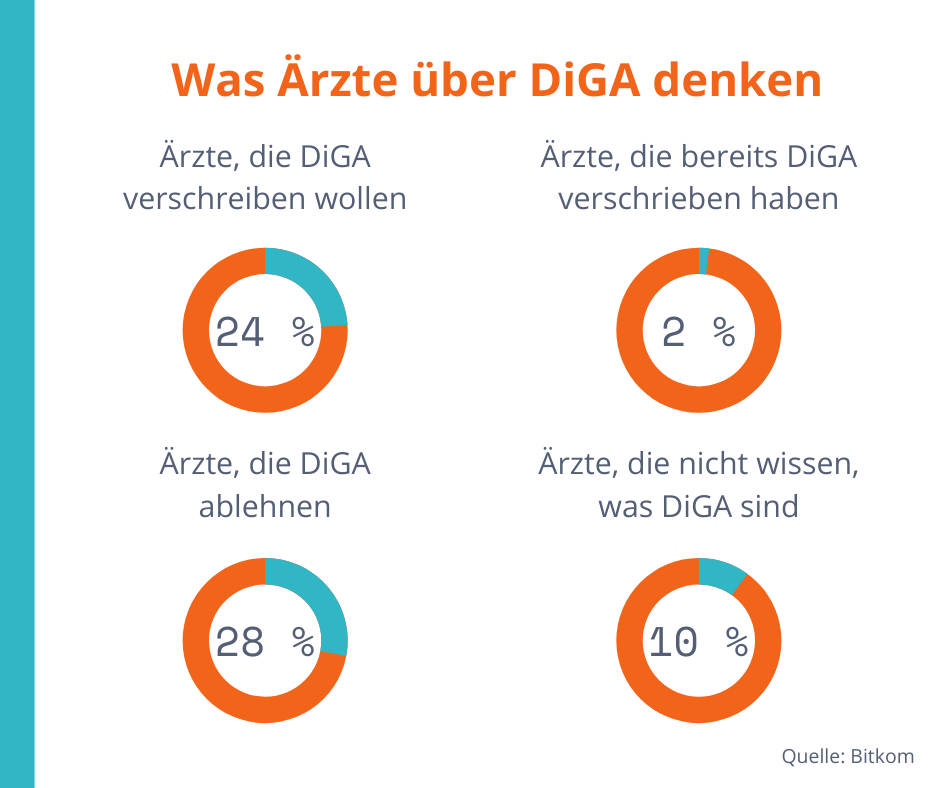

Nur ein Viertel der Ärzte würde DiGA verschreiben

Wer wie über DiGA aufklären sollte, scheint aktuell umstritten zu sein. Zumindest scheint sich niemand dafür zuständig zu fühlen. Viele verweisen auf den anderen: Auf die Politik, auf die Medien, auf die Unternehmen, auf die Krankenkassen. Dies macht sich auch bei denjenigen bemerkbar, die DiGA verschreiben sollen: Den Ärzten. Laut einer Studie der Bitkom spielen DiGA bei diesen eine bislang keine nennenswerte Rolle. Knapp ein Viertel (24 Prozent) der befragten Mediziner würden zwar Apps auf Rezept verschreiben. 28 Prozent lehnen diese jedoch ab. Bislang haben nur zwei Prozent überhaupt ihren Patienten DiGA angeordnet. Zehn Prozent der Ärzte geben sogar an, noch nie etwas von DiGA gehört zu haben. Eine Revolution sieht anders aus.

Über die Gründe dahinter lässt sich nur spekulieren. Manche Experten verweisen darauf, dass Ärzte nicht einschätzen können, was Apps auf Rezept für sie konkret bedeuten: Vom Datenschutz angefangen bis hin zu Veränderungen in den Praxisabläufen. Die Unwissenheit schlägt sich auch auf die Patienten nieder. Fast 60 Prozent von ihnen konnten sich im Sommer 2020 gemäß einer weiteren Bitkom-Studie vorstellen, digitale Gesundheitsanwendungen zu nutzen. Doch viele Patienten wünschen Orientierung – idealerweise von den Ärzten selbst. Ein Teufelskreis.

Krankenkassen fordern schärfere Zulassungsvoraussetzungen

Auch die Krankenkassen, die die Apps ja zahlen müssen, sind noch zurückhaltend. So macht der Spitzenverband der gesetzlichen Krankenkassen in einem Positionspapier deutlich, dass DiGA zwar großes Potential hätten, die gesundheitliche Versorgung zu verbessern. Doch verweist er darauf, dass der Nutzen oft noch nicht erwiesen sei. Derzeit sei lediglich „ein positiver Versorgungseffekt“ erforderlich, um als DiGA zugelassen zu werden. „Es ist ein Novum, dass wir Kassen in einem Regelprozess für eine Leistung zahlen, bei der die Wirksamkeit nicht erwiesen ist“, sagt Christina Bernards von der SBK bei Healthcare Startups Deutschland. Die Krankenkassen fordern deswegen, dass nicht der Versorgungseffekt, sondern der „medizinische Nutzen“ für die Bewertung von digitalen Gesundheitsanwendungen entscheidend sein müsse. Die bisherigen Zulassungsvoraussetzungen seien bislang zu niedrig.

DiGA stellen Hersteller vor Herausforderungen

Die Hersteller dürften das natürlich anders sehen. Denn viele erleben den Zertifizierungsprozess oft als anstrengend und als sehr bürokratisch. Um als zertifiziertes Medizinprodukt in das DiGA-Verzeichnis aufgenommen zu werden, müssen sie die Sicherheit und die Funktionstauglichkeit ihrer digitalen Therapie nachweisen. Außerdem müssen sie Datenschutz und Informationssicherheit belegen – und eben einen Nachweis für einen gesundheitlichen Effekt erbringen. Viele E-Health-Unternehmen schreckt dieses Prozedere ab – denn es kostet viel Zeit und ist oft teuer. Ohne Investoren geht es meistens nicht. Experten gehen gleichzeitig heute schon davon aus, dass die Eintrittshürden für DiGA in Zukunft noch steigen.

Fazit

Einig sind sich alle Beteiligten, dass Apps, die Therapien digital unterstützen, ein Gewinn für das Gesundheitssystem sind. Ihr Potential ist riesig. Auch im Ausland blicken Anbieter und Investoren äußerst interessiert nach Deutschland, was es mit diesen digitalen Gesundheitsanwendungen auf sich hat. Für ein endgültiges Fazit ist aber noch zu früh. Dafür sind die DiGA zu kurz auf dem Markt. Klar ist, es gibt noch Nachholbedarf: In der generellen Aufklärung und Kommunikation, in den Regeln, aber auch im Umdenken eines Systems, das bislang weitgehend analog ausgerichtet war. Doch die ersten Schritte sind gemacht. Dass es da noch Kinderkrankheiten gibt, gehört dazu. Digitale Gesundheitsanwendungen werden jedenfalls nicht mehr weg gehen. Im Gegenteil, sie entwickeln sich vermutlich zu einem festen Bestandteil unseres Gesundheitssystems. Sie sind gekommen, um zu bleiben.